作者:慈怀君

来源:慈怀读书

心,没有栖息的地方,到哪里都是流浪。

1969年,获得不列颠哥伦比亚大学终身聘书,生活终于安定下来,却并没有消减叶嘉莹内心因去国怀乡而产生的飘零之感。

1977年,祖国恢复高考;1978年,叶嘉莹提出申请;1979年,正式回国任教。这一次的回归,充满了传承师教的文化涵义。

为了寻找心灵故土,回归精神家园,叶嘉莹做出了一生的努力。

她坚信,中华民族虽历尽劫难,但诗歌的灵魂不死。

回国第一站是北京大学,不久,南开大学的李霁野先生获知她回国信息,便以师辈的情分坚持邀请她去了天津南开。

南开课程开设后,学生们的反应真挚热烈,不止中文系,外系、外校甚至外地的学生闻风而至,教室的加座甚至挤上了讲台。

为此,系里想出了一个对策:凭听课证进教室。

可外校的同学用萝卜刻章印在同样大小和颜色的卡片上,凭借这些破绽百出的山寨版“听课证”和查证者的理解包容,200张听课证竟使300人获得了合法听课席位。

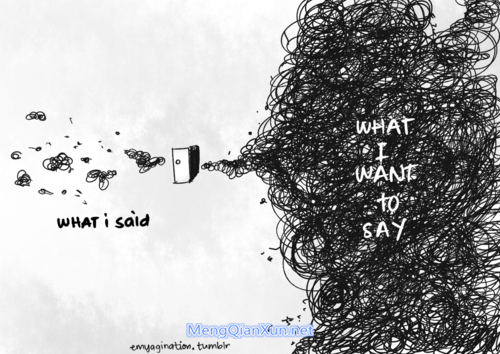

在欧美用英语讲述诗词,总有词不达意、意犹未尽的缺憾,回到祖国可以用母语评赏古诗词,叶嘉莹瞬间气场大开、语惊四座,深厚的学养、优雅的仪表、清新的台风、独特的吟诵,叶嘉莹让年轻的学子们仰慕不已。

应学生强烈要求,南开大学不得不在晚间加开课程,但熄灯号吹响学生依然不舍离去。“白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴,”记录的就是师生促膝夜读的感人场景。

授课之余,叶嘉莹还自筹资金,在南开建立“中华古典文化研究所”,并拿出自己退休金之半数,设立以老师顾随别号命名的“驼庵奖学金”,以及纪念长女夫妇的“永言学术基金。”

叶嘉莹,经历少年失母、中年寂寥、晚年丧女,却没有潦倒余生,并且活出别样优雅。诗书藏心,纵然鬓染秋霜,依然保有永不凋零的芬芳气质。

高山不语,静水流深,人生,最后还是要靠自我成全。

在岁月的洪流中,在命运的罅隙里,叶嘉莹一路踽踽独行,安静着坚强,终其一生,活回了自己。

命运多舛却才华纵横,颠沛流离却度人无数。

虽未能在年轻时繁华多姿,却在晚年时余晖绚烂。

人生,就是一边拥有、一边失去;一边哭泣、一边坚强。

生命如惊鸿一般短暂、来日并不方长,当繁华落尽,原谅曾经,不问过往,一念放下,万般自在,迎着清晨的朝霞,昂扬的面对生活。

为恋恋红尘留下一些美好的音和影、爱与梦,才能不愧对,这只此一次的人生。

好了,亲爱的朋友们,今天《叶嘉莹传》的原书精华,分享到这里就结束了,更多精彩内容,敬请期待。

好了,亲爱的朋友们,我们今天分享的《叶嘉莹传》第六部分就到这里了。

帕布莉卡

帕布莉卡