◎曾艳兵

作者介绍

曾艳兵,天津师范大学文学院教授,博士生导师。

推荐词

卡夫卡自己认为,《中国长城建造时》是他最重要的作品。这篇小说也被认为是他最有影响的一部作品,譬如它对博尔赫斯就产生过重大影响。我们一眼就看出小说的想象性和虚构性特征,再也无法将小说中的长城看做是中国的万里长城,而只能看做是卡夫卡创造的文本的“万里长城”。

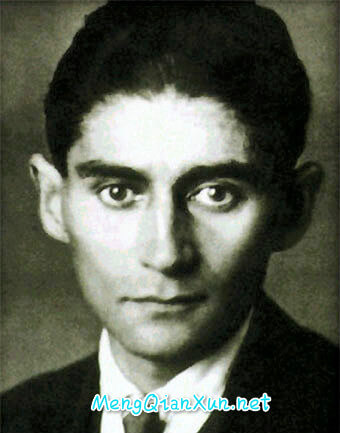

卡夫卡

雄伟的万里长城,是中国人民的自豪和骄傲,是中华民族精神和文化的象征,“你知道长城有多长,它一头挑起大漠边关的冷月,它一头连着华夏儿女的心房”,因此,描绘万里长城的建筑过程、探索修建长城的原因和意义,不仅是中国作家和学者应该做、乐意做、也必须去做的一件大事;对于西方作家和学者来说,也是一个具有无限魅力和意义的课题,对这一课题的探讨和解答便意味着对古老而神秘的中国进行一次勇敢的精神探险,对西方认识自我提供一个具有重要参照意义的“他者”形象,对东西方文化相互理解和沟通的必要性和可能性进行一次文化测试。1917年卡夫卡写作他的短篇小说《中国长城建造时》时,大概还没有完全清醒地意识到这些意义和作用,但在将近过了一个世纪之后,这种意义和作用已越来越明显地在他的作品中凸显出来了。

卡夫卡自己认为,《中国长城建造时》是他最重要的作品。这篇小说也被认为是他最有影响的一部作品,譬如它对博尔赫斯就产生过重大影响。另外,自从卡夫卡放弃了用第一人称撰写《城堡》后,这就成了他用第一人称写的最长的一篇小说,尽管其中叙述角度也有一些变化。叙述者“我”与作者卡夫卡是如此的不同,以至于我们一眼就看出小说的想象性和虚构性特征,再也无法将小说中的长城看做是中国的万里长城,而只能看做是卡夫卡创造的文本的“万里长城”。

卡夫卡没有到过中国,也不懂中文,更没有同中国人交往过,他对中国的了解和认识来源于西方。他读过某些中文典籍的德文译本,研究过某些学者对中国的论述,读过某些作者撰写的有关中国的游记、日记、报道和评介性著作,以上这些就是卡夫卡认识中国和建构中国的基础。他笔下的“中国万里长城”就是以这种互文性文本为地基而建造的。“文本是未完成的客体,是符号和文化实践。正像博尔赫斯在论及卡夫卡时所说的那样,文本不仅创造了它的先驱者,还创造了它的继承者。”正像博尔赫斯是由卡夫卡这样的先驱者创造的一样,卡夫卡也是由他的先驱者们创造的。当时西方人眼中的中国,譬如幅员辽阔、人口众多、历史悠久、文化灿烂、循环的观念、森严的制度、伟大的长城、无穷的宫殿、至高无上的皇帝和任人宰割的老百姓等,甚至烟锅、笛子、辫子、绣袍,以及中国人的稀疏的胡须、若有所思的表情等,在卡夫卡的小说中均有所表现。“除了海尔曼编辑的中国诗集,以及赫尔德尔、黑格尔、施莱格尔等人对中国的历史性描绘外,我还要特别提及迪特玛的两部旅游记《环球旅行》(1911)和《新中国》(1912)。这些互文性著述,对于卡夫卡重新建构他的有关中国的文本,都是必不可少的。”

欧洲人最早提及中国长城的据说是罗马史学家阿•马尔塞林,大约在公元4世纪,他便这样描述过中国长城:“在东方和距两个斯基泰地区以远的地方,有一用高墙筑成的圆城郭将塞里斯国(即中国)环绕了起来……”这里的“高墙”和“圆城郭”就是指的长城。只是马尔塞林的这段话在很长的一段时间里并没有引起欧洲人的重视和注意。直到12世纪以后,葡萄牙历史学家巴洛斯在他的《每十年史》中对中国长城有较为详细的介绍:

这座长城,由前述的那位中国人画在描绘中国全土的地图上。……关于这座长城,以前就有所听闻,以为它并不连续,它是行进在中国人、鞑靼人的土地中间,依山脉而成的通路。而据这幅地图,则它是全部连接的,不由极为惊奇。

意大利人马可•波罗被认为是“沟通东西交流的第一人”,他“第一次向欧洲人揭开了奇异的东方世界之谜,在他们面前展开了地大物博、风姿多彩的中国”,1298年马可•波罗在中国生活了17年之后回到欧洲,他写了一本游记《东方见闻录》。这部后来更名为“马可•波罗游记”的书以后成了脍炙人口的“世界一大奇书”。这部书后来被译成几十种语言,出现了一百四十多个抄本,在欧洲流传甚广。书中对蒙古这个马背上的游牧民族的辉煌业绩给予了生动而又翔实的描绘。当时这个“永远不固定地住在一个地方”的少数民族在统一中国后,又凭借自己的辉煌武功征服了欧亚大部分地区,整个世界为之震惊。“忽必烈汗比以前所有的汗更伟大、更有势力。事实上,即使将前五个汗都加起来,也不如他那样强盛,并且我还要说得夸张些,即使将世界上一切基督徒的皇帝与君主集中起来——并额外加上萨拉森人——也没有这样的势力,或能达到忽必烈那样的功勋。”罗马教皇莫诺森四世对于这个咄咄逼人的游牧民族大感不安,曾极力劝诱欧洲一切民族共起御辱,并以拯救基督教的名义,使之免于灭亡。这便是蒙古游牧民族留给欧洲人的最早的印象。在卡夫卡的小说中这样描绘游牧民族:“一张张狰狞的脸面,张得大大的嘴巴、长长的獠牙,眯缝斜视的眼睛像是已经瞄准了猎获物,马上要抢来供嘴巴撕裂、咬啮似的。”马可•波罗书中还提到了元朝京城大都的城墙和宫殿:

新都整体呈正方形,周长二十四英里,每边为六英里,有一土城墙围绕全城。城墙底宽十步,愈向上愈窄,到墙顶,宽不过三步。城垛全是白色。城中的全部设计都以直线为主,所以各条街道都沿一条直线,直达城墙根……城区的布局就如上所述,像一块棋盘那样。整个设计的精巧与美丽,非语言所能形容。

整个城墙共开设了十二座大门,每边三座。每座城门上和两门之间,都建有一座漂亮的建筑物(箭楼),每边共有五座,楼中有大房间可收藏守城士兵的武器。至于守城士兵的数目,大约每座城门是一千人。大家不要因为有这么多驻军,就认为是在防御某种敌人的入侵,实际上这只不过是为了表现大汗的光荣与威严而设置的禁卫军。

这种城墙复城墙、宫殿复宫殿的情景与卡夫卡小说中有关皇帝的谕使的一段描写颇为相近。稍后的西班牙人门多萨也在他的《中华大帝国史》中介绍过中国的长城:“这个国家有一道长五百里格的工事即城墙,始自坐落在高山上的肃州城,从西向东延伸。”门多萨与卡夫卡一样,他的有关中国的文本是建立在西方已有的有关中国的文本基础之上的。17世纪初意大利天主教耶稣会传教士利玛窦在中国生活了将近30年后写了一本《中国札记》,书中也提到了中国的长城:“中国人修建长城作为与鞑靼分界,并用以防御这些民族的入侵。”“这个国家在北部则有崇山峻岭防御敌意的鞑靼人的侵袭,山与山之间由一条405英里长的巨大的长城连接起来,形成一道攻不破的防线。”其中“著名的长城终止于中国西部边疆的北端”一句,与卡夫卡小说的开头“万里长城止于中国的最北端”几乎一模一样。

以上是西方人建造的文本的中国“万里长城”,卡夫卡便是在此基础上再造“长城”,但是,他所建造的长城也有现实生活的影子,这便是著名的布拉格城墙。在布拉格的劳棱茨山的半山腰上有一道被称为“饥馑壁”的奇妙的城墙。据说1340年饥馑袭击布拉格时,当时的国王卡勒尔四世为了给饥饿的民众找活干,在没有任何目的的情况下,大兴土木,修建了这座城墙。正因为如此,当时这座城墙留下了许多此后再也无人问津的洞穴和缝隙,这就像卡夫卡笔下那座永远也没有修建完成的中国长城。

万里长城在中国存在了两千多年,这方面的历史记载和民间传说多如牛毛。据历史记载,中国的长城始建于春秋战国之际,后来历朝皆有所修缮或扩建,到明朝时共有二十多个诸侯国家和封建王朝修建过,其中以秦、汉、明三个朝代成就最为显著。其时,长城的长度都超过了五千公里。在中国历史学家看来,长城的用途不外乎三点:1.防御北方民族的扰掠,保护国家安全和人民生产生活的安定;2.开发屯田,保护屯田和保护边远地区生产的发展;3.保护通讯和商旅往返的安全。

卡夫卡对中国的万里长城有所耳闻,对有关的记载和传说有着浓郁的兴趣,但他显然不会通过小说创作的形式,再现中国古代修筑万里长城的历史;他甚至也不会以借古喻今的方式来影射中国的现实政治,虽然他对中国的现实也不无关注。那么,卡夫卡何以要创作一部描写中国万里长城的小说呢?卡夫卡“并没有把自己的理论同历史联系起来,而是与他的内心活动和他对中国文明的意义的感受结合在一起”(史景迁语)。长城是中国的象征,中国又最能体现东方的韵味和特征,因此,认识了长城也就认识了东方。“东方”,作为西方人借以认识自己的“他者”形象,原本就是由西方人创造的。他们通过将东方形象的文本化,创造了一个纯文本的东方,以代替现实中一直存在着的东方。戳穿这一东方形象的主观性、虚构性和文本性特征,显然可以使一向专横傲慢的西方人警醒,认识到西方人认识东方的局限性和任意性,从而开始寻找一种在平等对话基础上的理解和认识东方的可能性,这无疑是具有深远意义的。并且,这种思路和胆识已经超越了当时绝大多数西方的知识精英,与当下走红的后殖民主义批评家在许多地方倒显得不谋而合。卡夫卡正是从这里超越了他同时代的许多作家,使他的作品即使在今天也显得有强烈的现实意义。

解构西方人制造的东方形象,最好的切入点莫过于解构西方人关于万里长城的形象了。西方人既然建造了一座文本的万里长城,那么,这座长城是通过什么样的叙述策略和方式得以完成的?如果所有的历史叙述都是历史的,那么,西方人建造的长城就被还原为一种叙述,而非一种历史事实,卡夫卡从这里颠覆了西方传统的历史叙述模式,尤其是那些东方主义者对东方历史的叙述模式。

首先,小说叙述者的身份模糊不清,他是否有资格和能力承担叙述历史的重任是颇有问题的。有关叙述者“我”的身份,小说中写道,“我生长在中国的东南方”,“我清楚地记得,我们在孩提时候,两脚刚刚能站稳,就在老师的小园子里,命我们用鹅卵石建造一座墙,记得当时老师如何撩起长袍,朝这堵墙冲来,当然一切都推倒了,由于我们的墙造得太单薄,他把我们训斥得这样严厉,以致我们号哭着四散跑回父母的身边”。“我很幸运,当我以二十岁的年龄通过初级学校最后一关考试的时候,长城的建筑刚刚开始。”“我”年轻的时代,毗邻的一个省爆发了起义,“一个途经那个省的乞丐把一张传单带到我父亲家里。那天正好是节日,宾客挤满了我们的房间,牧师坐在中央,钻研着那张传单……”这哪里是中国的万里长城,分明是卡夫卡自己的经历和想象。中国万里长城建造时,所谓初级学校是不可想象的。传说中国夏朝已有学校,但没有证据。以后甲骨文中多次出现“教”、“学”、“师”等字,卜辞中有“学多□父师于教”,表明殷朝已有了学校。但当时的学校并非纯粹的教育机关,其目的主要在于“明君臣之义,长幼之序”。周朝设有专职的教育官师氏,教育的职责是教授音乐、射箭、道德和礼仪,受教育对象是极少数的贵族子弟。所谓“学在官府”,官吏就是教师,非官吏不能做教师。这类学校与卡夫卡所说的初级学校没有什么共同之处。春秋以后,孔子创设了私立学校,主要是通过对话的形式讲学,根本没有什么“最后一关的考试”。那种严酷的考试制度其实暗喻的是卡夫卡中学毕业前所经历的一系列考试,正是这些考试给卡夫卡留下了刻骨铭心的记忆:

帕布莉卡

帕布莉卡